| 信息来源:九所 | 作者: 九所 | 发布日期: 2018-08-12 | 浏览次数:10373次 |

| 保护视力色:

| 分享到: |  |  |

60年前,一群热血忠勇之士,从四面八方汇集到北京九所(中物院前身)。几代人历经沧桑,核武器研究,从无到有,从小到大,从开荒到成绩斐然,其中的艰辛与磨难,世人皆叹。

在这片前辈们取得伟大成就、凝聚产生“两弹”精神的土壤里,究竟有没有一种独特的因素,深藏其中?

要有,那就是中物院人的风骨。

这风骨不是凭空产生的,是由无数个怀着科学救国理想、扬名海外却毅然回归的前辈们树立起来的,是从“中国人不必弱于外国人”、白手起家的信念中生发出来的,是从鞠躬尽瘁、死而后已的拼搏人生中精炼出来的。

一代又一代中物院人,在60年的时光隧道中,小心呵护和培育着前辈的五样遗存。

一是爱国。爱祖国,就有理想,牺牲名利默默奉献。

二是信心。有信心,就有勇气,艰苦奋斗开创事业。

三是信念。有信念,就有方向,面对目标勇往直前。

四是信任。有信任,就有协作,大力协同披荆斩棘。

五是尊重。有尊重,就有民主,启迪创新成就未来。

因为有这独特的风骨,我们才得以确立这样的价值理念:铸国防基石,做民族脊梁。

站在新的起点上,新一代中物院人志存高远,视野更加开阔。

站在新的起点上,中物院的事业继往开来,前景更加辉煌。

历史资料可以见证:集体荣誉高于一切。早期的技术档案,不论是工作总结还是课题研究报告,仅仅只有XX室XX组的署名,而无个人姓名,甚至邓稼先和周光召的专著手稿,也只能从笔迹去辨认作者。偶有一位同志签了个人名字,还曾遭到大家的异议。

于敏一旦沉浸于研究中,心无旁骛,废寝忘食,妻子担心他过度劳累,想让他换换脑筋休息休息,但他总不合。一次,妻子好容易说服他到王府井百货大楼,到了门口,他却不愿意进那闹哄哄的地方,说好在门口等候。妻子出来,却不见他的踪影,以为回了家,但回到家中,家里没人,找到单位,办公室也不闻其声。好容易等到华灯初上,他才姗姗归来。原来他找了个僻静处思考问题,继续做他的学问,待到问题解决,才恍然发现自己又没跟上趟。

1963年初,张爱萍将军在原铁道部党校礼堂向实验部同志做动员报告,希望大家离开北京到青海221厂完成“大型”试验研究工作。为完成国家的试验任务,职工们个人利益服从国家利益,克服困难,无怨无悔上草原。当时有位同志配偶生病住院,医院已发出病危通知书,这位同志待病情稍微稳定,马上出发追赶队伍;有的同志妻子即将生产,他也是先上草原,等临产时再回京护理;还有的同志动员恋人调来我单位一起上草原,有些因对方不愿意离开北京,就此便分手了。

上世纪70年代的一次核试验,倒计数之后,天空没有出现蘑菇云,核弹哪里去了?在场的人都揪着心。当时还不知道是由于降落伞的问题导致试验失败。邓稼先决定亲自去现场查看。许多同志都反对他去,国防科工委主任陈彬阻拦他,说:“老邓,你不能去,你的命比我的值钱。”邓稼先听后很感动,但他执意前往。到了发生事故的区域,他和部队的战士们一样弯腰徒步搜寻。当碎弹被找着后,邓稼先立即前来查看,高度的责任感使他在一瞬间变成傻子,他竟用双手捧起了碎弹片——这个含有剧毒的放射物!但他看了碎片就放心了,因为表明没有发生核爆。几天后,邓稼先回到北京住进医院,检查发现他的尿里含有很高的放射性,几乎所有的化验指标都是不正常的。

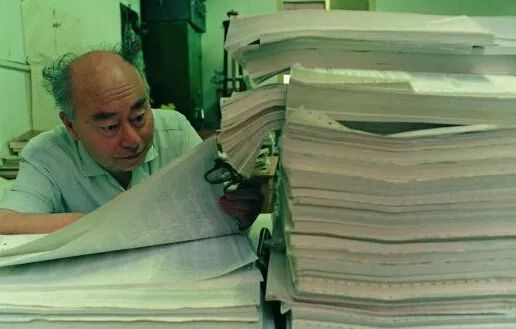

1985年8月10日,邓稼先因直肠癌做了大手术。1986年3月之后,癌细胞转移明显加快,疼痛剧烈。邓稼先预感到时日无多,他不止一次地对妻子许鹿希说“我有两件事必须做完,那一份建议书和那一本书。”他把病房当作了办公室。在接受化疗的间隙,忍着病痛的折磨,翻阅堆在床头桌上两尺多高的书籍和资料,不断打电话,反复和同志们商讨工作。1986年4月2日,病重之际的邓稼先和于敏联名写成了一份给中央的建议书,提出了我们要争取时机,加快核武器发展步伐的战略建议,以及我们需要达到的主要目标和实现目标的具体途径和措施。这是一份凝聚着邓稼先和他的同事们爱国热情和心血,十分客观、科学的建议书,是一个临近人生终点的科学家对祖国的最后牵念。

这份建议书他写得非常艰难,只能躺着或坐在橡皮圈上,流着虚汗咬牙坚持。在1986年3月14日他跟同事商讨工作的一张信笺的末端,他添了一行字,提及自己的病痛:“我今天第一次打化疗,打完后人挺不舒服的。”他是在和生命赛跑,以超人的顽强意志完成人生的最后一次拼搏。

郭永怀喜欢夜航,旅途中打个盹,第二天可以照常上班。1968年12月5日凌晨,他乘坐的飞机在西郊机场降落时发生重大事故,郭当时携带的公文包里装着一叠绝密资料,当机舱被笼罩在一片火海时,他与警卫员紧紧相拥,用身体夹护住公文包。后来,人们费了很大的力气才分开两人的遗体,那个公文包赫然露出,尚完好无损。

1988年初,高级工程师宋大本同志带病出差,1—6月间辗转西南、西北五次,长达80多天。在这半年的日日夜夜里,他既要上机算题,又要同病痛做顽强抗争。当他回到北京,汇报完了工作,不得不躺倒在病床上,医院确诊是肺癌晚期。胡仁宇来探望他,在长达一个多小时的交谈中,他只字未提自己的病情,而是做了一生中最后一次工作汇报。他的病情日益严重,仍然牵挂着基地的试验。当参加试验的同志们带着成功的消息赶回来慰问他时,他已经不能说话,紧紧握着同事的手,潸然泪下。仅仅半个月后,这个生命不息,奋斗不止的优秀科技工作者就与世长辞了。