| 信息来源:九所 | 作者: 吴明静 | 发布日期: 2018-07-23 | 浏览次数:10538次 |

| 保护视力色:

| 分享到: |  |  |

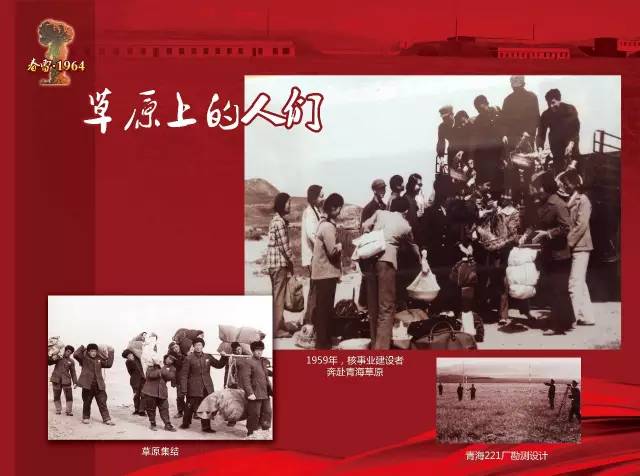

60年前,一群热血忠勇之士,从四面八方汇集到北京九所(中物院前身)。几代人历经沧桑,核武器研究,从无到有,从小到大,从开荒到成绩斐然,其中的艰辛与磨难,世人皆叹。

在这片前辈们取得伟大成就、凝聚产生“两弹”精神的土壤里,究竟有没有一种独特的因素,深藏其中?

要有,那就是中物院人的风骨。

这风骨不是凭空产生的,是由无数个怀着科学救国理想、扬名海外却毅然回归的前辈们树立起来的,是从“中国人不必弱于外国人”、白手起家的信念中生发出来的,是从鞠躬尽瘁、死而后已的拼搏人生中精炼出来的。

一代又一代中物院人,在60年的时光隧道中,小心呵护和培育着前辈的五样遗存。

一是爱国。爱祖国,就有理想,牺牲名利默默奉献。

二是信心。有信心,就有勇气,艰苦奋斗开创事业。

三是信念。有信念,就有方向,面对目标勇往直前。

四是信任。有信任,就有协作,大力协同披荆斩棘。

五是尊重。有尊重,就有民主,启迪创新成就未来。

因为有这独特的风骨,我们才得以确立这样的价值理念:铸国防基石,做民族脊梁。

站在新的起点上,新一代中物院人志存高远,视野更加开阔。

站在新的起点上,中物院的事业继往开来,前景更加辉煌。

陈能宽善诗。1962年以“去青海冷试验”为题七绝一首,

内有“万里西行意气浓”句。

尝与张爱萍将军诗词唱和。

听张将军报告后有诗曰:

“将军三击鼓,勇士出祁连。今朝一席话,蜀道过难关。”

又曾赋“述怀”七绝:

“不辞沉默铸坚甲,

甘献年华逐紫烟。

心事浩茫终不悔,

春雷作伴国尊严。”

1992年11月在一次重点科技领域发展战略研讨会上,

与会者公推陈能宽赋一诗以志,陈能宽口占“浪淘沙”词一阕:

“五世聚新堂,喜气洋洋。

绵山蜀水迎秋光,科技不畏崎岖路,前景辉煌。

人事有沧桑,激荡昂扬,

许身为国最难忘,神剑化作玉帛酒,共创富强。”

陈能宽在我国首次氢弹原理试验成功三十周年座谈会上试撰联语,

上联为:

“回顾三十年过去,弹指一挥间:

三十功名尘与土,八千里路云和月”,

借用岳飞满江红述怀。

下联颇感难对,遂致函彭桓武先生,彭桓武应对下联:

“俯瞰洞庭湖内外,乾坤日夜浮:

洞庭波涌连天雪,长岛人歌动地诗。”

化毛泽东七律诗境界入句,英雄气概,交相辉映,意气磅礴纵横。

1964年,彭桓武在第一次原子弹爆炸成功后作诗:

亭亭铁塔矗秋空,

六亿人民愿望同。

不是工农兵协力,

焉能数理化成功。

1965年5月4日,在游北京香山时,又赋诗:

七律·游香山

1965年5月4日

半百芳华逝水流,

几分暗淡几分稠。

良辰最羡青年节,

试步初登鬼见愁。

盘路崎岖防失足,

对山绿翠喜凝眸。

雄心后进齐先进,

钝骨频加激励油。

意在歌颂集体的伟大作用:

“第三、四句为在五四青年节时联想当时九院理论部以青年为大多数的集体首次试验原子弹成功,

后四句联带描写当初探索氢弹时个人的心情。

又一次强调了集体的作用。

1984年12月9日,在西北边陲马兰镇,

我国新的一次核试验取得了圆满成功。

邓稼先对这次核实验的成功欣喜若狂,

他在10月16日满怀豪情地写下了一首诗:

“红云冲天照九宵,

千钧核力动地摇。

二十年来勇攀后,

二代轻舟已过桥。”

虽然于敏爱诗,但甚少写诗。

在73岁那年,他却以一首《抒怀》为题的七言律诗

总结了自己沉默而又轰烈的一生:

忆昔峥嵘岁月稠,

朋辈同心方案求,

亲历新旧两时代,

愿将一生献宏谋;

身为一叶无轻重,

众志成城镇贼酋,

喜看中华振兴日,

百家争鸣竞风流。

张德祥回忆青海岁月有句:

“枵腹三荒兼缺氧,

剖心两弹别无求”、

“九秋蓬转岷峨路,

万里云封日月山。”

又有

“梦里风涛帆饱挂,

退余匣剑铁长鸣。

”赤子忠诚,其心可鉴。

宋大本英年早逝,令人叹惋。

张世泽曾赋《清明怀友》诗六首,有

“为核一生千秋史,无求封树无铭文”等句,

赞老友

“罗布黄沙依然在,

几度亲躬蘑菇云。

笑向苦乐行南北,

壮志心血尽可钦。”